浪漫爱情是人类最强烈而深刻的情感之一,促使个体与特定他人建立联结。研究表明:浪漫爱情会对个体的认知、情绪、行为等产生影响。

爱的共有应答性理论指出:恋爱双方需要经常表露和回应彼此的需要、情绪感受。为了提供高质量的共有应答性行为,个体需要时刻关注伴侣的情绪感受,并做出适当回应。

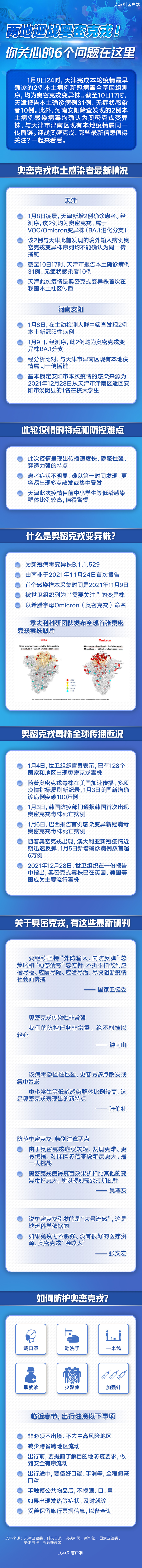

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

这些“共有应答性”特征对浪漫关系的维持有重要意义,与此同时,这对恋爱个体的情绪觉察和理解能力也提出了更高的要求。

因此,可以推测,“共有应答性”会作用于个体的信息加工过程,影响个体对自身及他人情绪状态的理解。

对情绪状态的感知和理解在一定程度上体现了个体的共情水平。共情是个体共享并理解他人情绪状态的倾向,包括情绪共情和认知共情两种成分。

情绪共情是指个体以相同的情感回应他人的情感状态。认知共情表示个体在认知上接受他人观点,进入他人角色。

共情是人际情感联系的枢纽,与浪漫爱情关系密切。一方面,共情会影响浪漫爱情。研究发现:共情是爱意表达的重要维度,共情能力越强的个体,爱意表达行为也越多。此外,共情对择偶策略、冲突解决、恋爱满意度等都有一定影响。

而另一方面,浪漫爱情是否会影响共情,目前尚不明确。根据爱的共有应答性理论及爱情相关研究,爱情会给大脑功能结构带来特质性的影响,影响个体的社会认知、情绪加工过程。共情也涉及认知和情感两个系统的活动。

基于此,我们推测浪漫爱情可能也会影响共情。另外,考虑到共情的性别差异,女性的情绪共情和认知共情都高于男性。这种性别差异可能也存在于浪漫爱情对共情的影响之中,使得浪漫爱情对两性的共情有不同的影响。

为了验证以上推断,研究将从两个层面探讨浪漫爱情对共情的影响:一是横向研究,比较共情水平在不同关系状态、性别上的差异,二是追踪研究,随着浪漫关系的发展,个体共情的发展变化趋势及其性别差异。

浪漫爱情作为一种独特的人际关系和一种深刻的情感,对个体的认知和情绪都会产生重要影响。共情是人际情感联系的枢纽,对人际关系的发展和维系有重要意义,包括认知共情和情绪共情两个成分。

浪漫爱情与共情二者存在紧密的联系,基于已有研究成果,本研究采用问卷法和实验法,结合横断研究与纵向追踪研究,综合考察浪漫爱情对情绪共情和认知共情的影响及其性别差异。

浪漫爱情对情绪共情的影响及其性别差异

在实验中我们采用情绪视频任务测量不同关系状态及性别被试的情绪共情,以探究浪漫爱情对情绪共情的影响。结果显示:情绪共情在关系状态上差异显著,无论男女,恋爱初期组及恋爱中长期组的情绪共情均好于单身组。

综合实验结果发现:关系状态、性别、测量时间三者之间存在交互作用,在追踪的6个月中,单身组男性的情绪共情显著提升,恋爱初期组女性的情绪共情也显著提升,其他组别被试的情绪共情无明显变化。

情绪共情属于共情的情绪成分,是一种自下而上的,由刺激驱动发生的过程,包括两个阶段:情绪感染以及在此基础上形成的情绪分享。

其中,情绪感染是人际互动建立的基础,对社会交往十分重要。情绪分享是共情中比较古老和简单的形式,是共情的核心成分,对人际亲密度的提升具有促进作用。由此可见,情绪共情对恋爱意愿强烈的大学生有着非比寻常的意义。

对当代大学生恋爱现状的调查发现:近七成大学生表现出明显的恋爱意向,认为大学期间没有谈过恋爱将会是一种遗憾。并且相比于女性,男性的恋爱意愿和恋爱动机更加强烈。

在强烈的动机驱使下,单身男性渴望表现自己,吸引异性。在大学生的择偶偏好中,“善解人意”是十分重要的一项。在人际交往中进行情绪共享,发展良好的情绪共情,体现善解人意的一面,将有助于拉近人际距离,促进恋爱关系形成。

此外,男性情绪共情成熟得更晚,水平更低,发展进步空间更大。因此,单身男性的情绪共情显著提升,而单身女性情绪共情未出现显著变化。在浪漫关系建立初期,相比于男性,女性对伴侣的依赖性更强,独立性更弱。

因此,恋爱初期的女性会更积极主动地和伴侣表露自我,并期待伴侣的回应。另外,女性情感细腻、敏感的特性使得女性更善于表达和回应情绪,也更容易受到他人情绪感染。

而男性思维偏于逻辑与理性,情感相对内隐,情感反应相对迟钝,更倾向于分析建构在规则基础上的系统。研究发现:和男性相比,女生更容易受到他人情绪变化的影响。

因此,在恋爱初期,情绪共情的发展表现出性别差异,恋爱初期组女性的情绪共情显著提升,而恋爱初期组男性的情绪共情未出现显著变化。

随着时间的发展,经过恋爱初期磨合,恋爱进入中长期,关系双方的熟悉度和默契度显著提升,关系朝着安全和稳定的方向发展。

根据社会渗透理论,在关系初期,关系双方不断地自我表露,“相互渗透”以保持亲密感;而随着关系逐渐发展稳定,彼此间的“渗透”逐渐稳定,情感交流也趋于稳定。

因此,恋爱中长期组的情绪共情发展也相对稳定,未出现显著变化。另一方面,恋爱男性被试流失较为严重,可能对实验结果造成影响,这有待今后研究再次验证。

爱情的阶段性特质

在浪漫爱情领域中,以往研究者们主要使用浪漫激情量表和访谈等形式来判断被试所处的恋爱阶段,而没有就爱情阶段的划分提供一个统一明确的标准。但毋庸置疑的是,爱情具有阶段性。

根据浪漫爱情的阶段理论,浪漫爱情的发展分为3个阶段,坠入爱河,激情恋爱,伙伴之爱。坠入爱河是浪漫爱情的初始阶段,持续时间为6个月。在该阶段,关系双方的亲密感迅速上升,建立承诺,体会到高度的激情。

恋爱持续数月至一年左右,关系双方进入激情恋爱阶段,浪漫关系趋于稳定、平衡,亲密感和承诺仍在稳定提升。伙伴之爱是第三阶段,在此阶段,关系双方高度亲密,但激情下降。

这三个恋爱阶段并没有明确的时间划分标准,有的伴侣可能在一起很多年还能一直保持在激情恋爱阶段,有的伴侣可能很早就进入伙伴之爱阶段。

通过研究我们发现:在情绪共情方面,恋爱初期女性的情绪共情显著提升,恋爱初期男性情绪共情无显著变化,恋爱中长期个体的情绪共情也无显著变化。

而在认知共情方面,恋爱初期个体的认知共情无显著变化,恋爱中长期男性的认知共情有显著提升,恋爱中长期女性的认知共情无显著变化。这种共情发展变化的差异与个体的关系状态、性别密切相关。

处于恋爱中的个体,尤其是女性,会渴望和伴侣沟通交流、分享日常,期待对方能觉知自身的情绪感受。在恋爱初期,双方处于高激情的状态,兴奋感、幸福感、压力感并存。

恋爱初期女性在与伴侣的情绪共享、情感交流中,情绪共情得到了进一步发展,呈现上升趋势。而进入恋爱中长期,恋爱带给双方的体验有所改变。经过了较长时间的磨合,初期的高激情、高亲密感逐步归于平静、熟悉。

双方能较好地体会彼此的情绪感受,尤其是男性,虽然情绪表现比较内隐含蓄,但在恋爱中理解他人情绪感受的能力得到锻炼和发展,认知共情也显著提升。

研究对大学生恋爱的启示

要正确理性地看待恋爱对个体的影响,在开放包容的大学校园环境中,恋爱越来越普遍,我们在追求爱情的同时也要学会正确处理恋爱关系。

在理想的爱情关系中,相互契合的伴侣可以成为彼此重要的社会支持力量,甚至可以为个体的成长发展提供安全基地。当个体开启恋爱关系后,会尤为关注和在意伴侣,也关心伴侣是否同样关注和在意自己。

若彼此在意,互相理解,这将极大地提升个体的安全感、幸福感以及自我价值感;相反,若个体长时间感受不到对方的回应,甚至感觉被冷落,那么,这很容易引发冲突矛盾,给个体带来一些负面影响,如自卑和抑郁情绪,自我评价降低。

因此,如果大学生恋爱时,能够意识到恋爱对共情的影响及其中的性别差异,则能更好地理解他人的情绪感受和行为表现,一定程度上减少矛盾冲突,提高恋爱质量。

-

河南全国大学英语四六级考试延期

记者从河南省教育考试院了解到,鉴于目前疫情防控严峻形势,为维护广大考生健康安全,经研究并报教育部有关部门批准,河南省原定于6月11日

-

“国字脸”猴子走红,郑州动物园也有

尖嘴猴腮是人们对猴子的固有认识,但凡事都有例外,最近,郑州市动物园就有一只猴因长着一张方方正正的脸,被送外号人脸猴,其独特的长相令

-

“520”将至,结婚登记记得提前预约

中原区民政局提醒:尽量避免扎堆,只要感情好,每一天都是好日子5月20日因谐音我爱你,成为很多新人眼中寓意美好的好日子。为满足准新人们

-

“中国旅游日”,多家景区推出缤纷活动

5月19日是中国旅游日,今年中国旅游日的活动主题为感悟中华文化享受美好旅程。记者今日从省、市文旅部门获悉,为进一步提振行业发展信心,

-

龙形器与黑釉马:黄河臂弯里的“龙马精神”

浊波浩浩东倾,今来古往无终极。在中国所有的大江大河中,无论从地理空间还是文化意义上来说,黄河都是一个独特的存在。如果从高空中俯瞰,

-

隋唐大运河文化博物馆开馆

在第46个国际博物馆日当天,国家十三五重点文化工程、位于河南洛阳的隋唐大运河文化博物馆,正式面向公众开放。隋唐大运河始建于公元605年

-

四川疫情最新消息|5月18日四川新增本土确诊34例、本土无症状115例

-

【行走郑州·读懂最早中国】23万网友云游麦田里的博物馆,触摸“最早中国”神秘面纱

想要了解郑州这片沃土流淌着的文化脉络吗?想要寻找郑州是最早中国历史起源的佐证吗?5月18日国际博物馆日,由郑州市委网信办指导,新浪河

-

吉林疫情最新消息|吉林省新增本土确诊病例6例、本土无症状感染者15例

5月18日0—24时,吉林省新增本地确诊病例6例(轻型),其中延边州3例,白山市3例(含2例无症状感染者转为确诊病例);新增本地无症状感染者

-

天津疫情最新消息|天津新增7例本土确诊病例和26例本土无症状感染者

2022年5月18日0—24时,天津市新增7例本土新冠肺炎确诊病例(其中4例为无症状感染者转为确诊病例)。新增1例境外输入性新冠肺炎确诊病例。